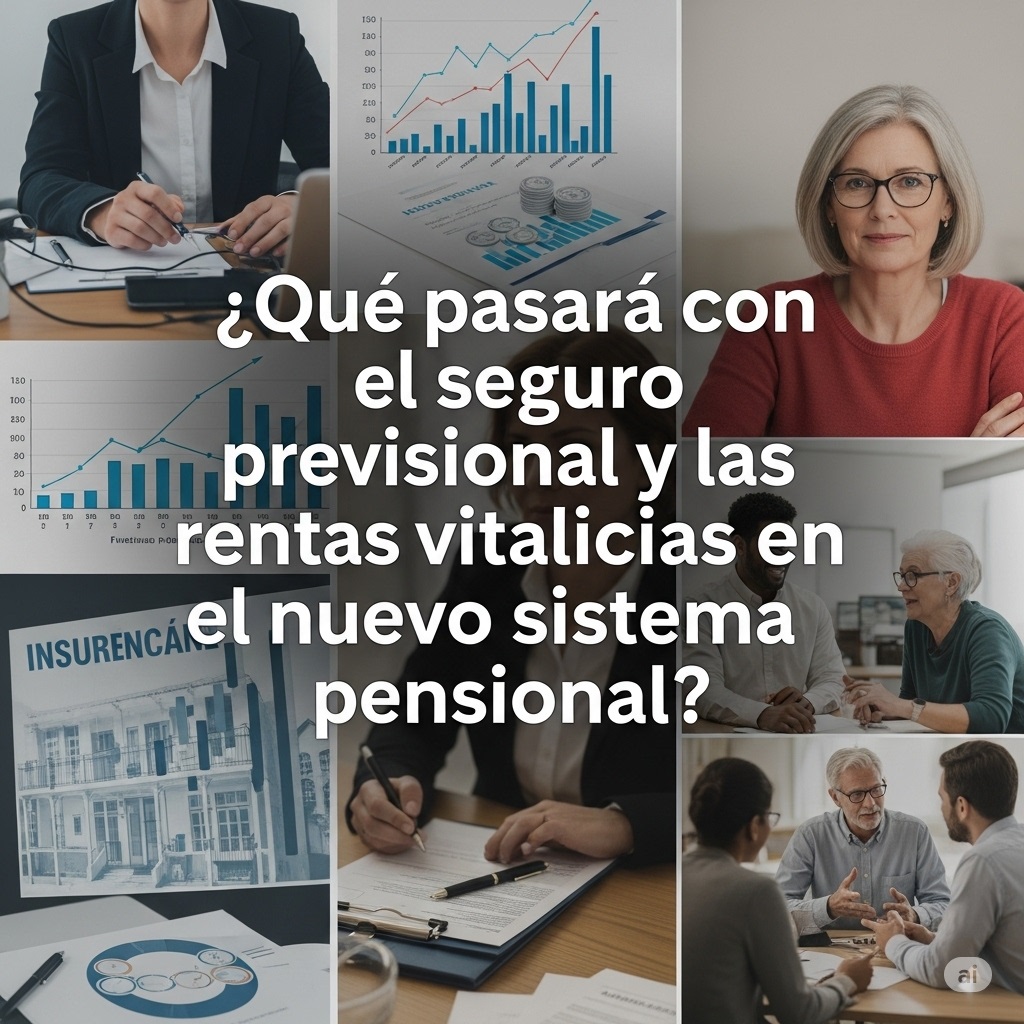

¿Renunciaría usted al régimen de transición de la reforma pensional? Implicaciones y dificultades prácticas de la figura de la renuncia

La Ley 2381 de 2024, que reformó el sistema pensional colombiano, introdujo un cambio estructural sin precedentes en el país: se dejó atrás el modelo de competencia entre el régimen público y el privado para dar paso a un esquema de complementariedad por pilares. Junto con esta transformación, la ley modificó y creó nuevas prestaciones y beneficios pensionales.

Como ocurre en toda reforma de gran calado, se estableció un régimen de transición, cuyo propósito es proteger los derechos adquiridos y las expectativas legítimas de quienes ya han avanzado de manera significativa en su vida laboral y de cotización. En el caso particular de la Ley 2381, este régimen permite que ciertos afiliados puedan mantenerse bajo las reglas de la Ley 100 de 1993, siempre que cuenten con al menos 750 semanas de cotización en el caso de las mujeres o 900 semanas en el caso de los hombres a la entrada en vigencia de la ley. Dicha vigencia estaba programada para el 1 de julio de 2025; sin embargo, debido al trámite de control constitucional que cursa actualmente en la Corte Constitucional, su implementación ha sido aplazada y aún se desconoce la fecha definitiva.

Un primer análisis indicaría que, para la gran mayoría, no habría razones de peso para renunciar al régimen de transición. La reforma trae consigo cambios que, en principio, hacen menos atractivo el nuevo modelo. No solo se reducen o limitan los montos de las mesadas en los casos de salarios altos en razón a la limitación de los subsidios hasta 2.3 smmlv, sino que además se incrementa la edad de acceso a las prestaciones para quienes no logren pensionarse y también aumenta la tasa de cotización para aquellos que coticen por más de 4 smmlv, entre otros.

Esta percepción se confirma al observar lo que ya ocurre en la práctica: miles de personas están haciendo lo imposible por acreditar las semanas mínimas que les permitan quedarse bajo el amparo de la Ley 100. Hay varios ejemplos. Algunos acuden al denominado cálculo actuarial, un mecanismo que les permite redimir en dinero las semanas faltantes y así completar el requisito. Otros presentan solicitudes de corrección o actualización de su historia laboral, buscando que les reconozcan tiempos de servicio que aún no aparecen registrados. Hay también quienes reclaman el cómputo de las semanas derivadas del servicio militar obligatorio, que por mandato legal deben ser tenidas en cuenta. Y estan aquellos que, sin más herramientas a la mano, confían en que la Corte Constitucional tarde lo suficiente en definir la entrada en vigencia de la reforma para alcanzar a cumplir con las semanas exigidas.

Sin embargo, existen escenarios en los que renunciar al régimen de transición podría resultar más favorable para ciertos afiliados. Estos corresponden a situaciones específicas que la nueva ley regula de manera distinta y que, al compararse con la Ley 100, pueden generar condiciones más ventajosas para algunos grupos poblacionales.

Beneficio de semanas para mujeres con hijos:

la Ley 2381 de 2024, en su artículo 36, incorpora un beneficio que no estaba previsto en la Ley 100 de 1993 ni otras normas de la legislación actual. En el nuevo sistema, las mujeres que cumplan la edad mínima para acceder a la pensión, pero no completen las semanas exigidas podrán disminuir 50 semanas por cada hijo nacido vivo o adoptado, hasta un máximo de 150 semanas, con un límite mínimo de 850 semanas de cotización.

Prestación anticipada de vejez:

la Ley 2381 de 2024, en su artículo 37, crea una figura inexistente en la Ley 100 de 1993. Permite que las mujeres con 62 años y los hombres con 65 años, que cuenten con más de 1.000 semanas cotizadas, pero no logren reunir el mínimo exigido para pensionarse, accedan a una prestación proporcional. El valor se liquida con la misma fórmula de la pensión de vejez, pero se descuenta mensualmente el equivalente a las cotizaciones faltantes hasta completar las semanas requeridas.

Pensión familiar:

mientras que la Ley 1580 de 2012 exigía haber cotizado el 25% de las semanas requeridas a los 45 años y pertenecer a ciertos grupos del Sisbén, la reforma elimina esas restricciones, manteniendo la posibilidad de que cónyuges o compañeros permanentes sumen esfuerzos para obtener una pensión conjunta.

Pensión especial de vejez por invalidez:

Bajo la Ley 797 de 2003, las personas que acreditaran una deficiencia física, psíquica o sensorial igual o superior al 50% podían pensionarse a los 55 años (hombres y mujeres) siempre que hubieran cotizado al menos 1000 semanas, de manera continua o discontinua. La Ley 2381 de 2024 mantiene la edad de 55 años para los hombres, pero establece un cambio relevante para las mujeres: podrán pensionarse desde los 50 años, conservando el requisito de las 1000 semanas de cotización.

Afiliados que no alcanzan las semanas mínimas:

En la legislación vigente bajo la Ley 100, los afiliados que al llegar a la edad de pensión no cumplen con las semanas mínimas requeridas podían optar voluntariamente por trasladar sus ahorros a los BEPS (Beneficios Económicos Periódicos), obteniendo un ingreso periódico acompañado de un subsidio estatal del 20%. Con la reforma, este beneficio se sustituye por una renta vitalicia calculada con el valor actualizado de las cotizaciones más un subsidio (20% para hombres y 30% para mujeres) y los saldos de la cuenta de ahorro individual.

Mujeres con ingresos menores a un salario mínimo:

La Ley 2381 de 2024 dispone que las mujeres con ingresos inferiores a un (1) SMMLV, sin vínculo laboral o contractual, y afiliadas al sistema de salud como beneficiarias o en el régimen subsidiado, podrán efectuar aportes al pilar contributivo por un salario mínimo. Estos aportes serán realizados por un tercero y, a diferencia de lo previsto en la Ley 100 de 1993 y normas complementarias, no estarán condicionados a la cotización simultánea en salud.

Como vemos, la decisión de renunciar al régimen de transición o permanecer en el modelo de la Ley 100 no es generalizada ni uniforme, sino que depende de situaciones muy específicas previstas en la Ley 2381 de 2024 y en su reglamentación. Estas circunstancias muestran que, aunque en principio la permanencia en el régimen de transición luce más conveniente para la mayoría de los afiliados, existen escenarios concretos en los que la renuncia puede significar un acceso más flexible o beneficioso a las prestaciones pensionales.

Sobre el particular, el Decreto Único Reglamentario 514 de 2025 -DUR- dispuso que la renuncia al régimen de transición solo puede efectuarse en el momento de la solicitud del reconocimiento pensional. Esta regla plantea varias dificultades, en especial porque no resulta claro cuándo se entiende que una persona está en condiciones de solicitar dicho reconocimiento. Como se ha visto, las prestaciones creadas por la Ley 2381 de 2024 tienen requisitos distintos a la legislación de la Ley 100 (edad, semanas, modalidad de acceso), por lo que no existe un único hito objetivo que marque de manera uniforme el inicio del derecho. Esto abre la puerta a interpretaciones divergentes y a una eventual inseguridad jurídica respecto del momento exacto en que puede ejercerse la renuncia.

De igual manera, se restringe la planeación pensional del afiliado, pues únicamente al final de su vida laboral podrá evaluar si le conviene mantenerse en el régimen de transición o acogerse al nuevo esquema. Esto abre la posibilidad de que, al momento de pedir la prestación, la persona descubra que le habría resultado más favorable permanecer en el régimen anterior, generando frustración, eventuales reclamaciones e inseguridad jurídica.

Por otra arte si bien, el DUR dispone que las administradoras del Sistema General de Pensiones deberán brindar asesoría previa y suficiente a los afiliados que consideren renunciar al régimen de transición, la norma no define con precisión el contenido de la asesoría obligatoria. Falta claridad sobre la información objetiva que deben entregar las administradoras (por ejemplo, proyecciones bajo ambos regímenes, impactos fiscales,) y también sobre los datos que debe aportar el afiliado (situación laboral, núcleo familiar, expectativas de ingreso). Esta omisión puede generar problemas posteriores si cambian las circunstancias después de la asesoría, pues no hay parámetros claros para establecer responsabilidades o validar la decisión adoptada. Esto resulta especialmente preocupante si se tiene en cuenta que hoy en día el sistema ya enfrenta una alta litigiosidad asociada a la falta u omisión de asesoría en los traslados de régimen, lo que ha dado lugar a múltiples demandas y fallos judiciales que cuestionan la validez de las decisiones adoptadas por los afiliados. En ese sentido, la ausencia de reglas claras en torno a la renuncia al régimen de transición podría replicar —e incluso agravar— los mismos problemas que ya aquejan al sistema.

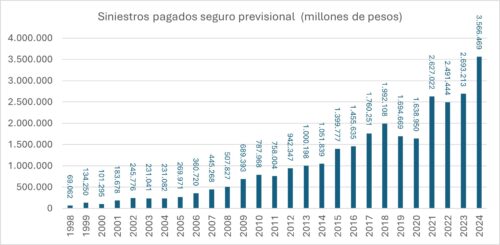

Otro aspecto crítico es la falta de claridad en el sistema de aseguramiento de las pensiones de invalidez y sobrevivencia. La reforma introduce cambios significativos en los montos, actores y en la forma de financiar este aseguramiento, pero no define cómo se pagarán las primas correspondientes ni qué ocurre si un afiliado decide renunciar al régimen de transición. Surge la duda de si las primas ya pagadas deberían retrotraerse o trasladarse entre sistemas, y cómo se cubriría un eventual siniestro en el caso de una persona que durante buena parte de su vida laboral aportó bajo el esquema de la Ley 2381 de 2024 y luego pretenda el reconocimiento pensional en el marco del aseguramiento previsto en la Ley 100 de 1993 y sus normas complementarias. Esta falta de precisión puede generar vacíos en la protección de riesgos y dificultades operativas para las administradoras y aseguradoras encargadas de asumir dichos pagos

Disclaimer:

Al momento de escribir este blog (11 septiembre de 2025), la Ley 2381 de 2024 se encuentra en proceso de revisión por parte de la Corte Constitucional, luego de haber sido devuelta al Congreso por un vicio en el trámite legislativo. Como consecuencia, su entrada en vigencia está suspendida hasta tanto la Corte se pronuncie sobre su constitucionalidad